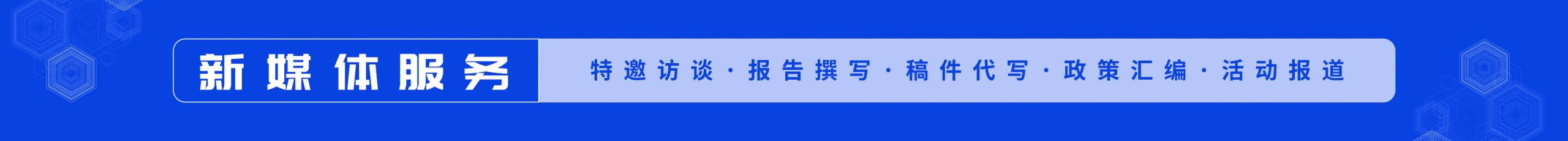

全国首个全尺寸人形机器人赛事在合肥举办

8月23日至24日,中国机器人及人工智能大赛人形机器人专项赛全国决赛在合肥举办。作为全国首个全尺寸人形机器人赛事,这场汇聚了全国100多所高校、200多支队伍、320多台机器人的巅峰对决,不仅是技术竞技的舞台,更以“以赛促学、以赛促研、以赛促产”为核心逻辑,为合肥人形机器人产业发展注入全链条创新活力。

以赛促学,靶向培育产业“急需人才”。眼下人形机器人产业发展势头迅猛,但高校培养的人才与企业实际需求仍有差距,不少学生懂理论却缺实战经验。本次大赛瞄准这一问题,把赛题和真实场景绑定,引导学生跳出“只在实验室搞研究”的思维,转向解决实际问题。

“通过这次比赛,我对机器人的软硬件有了更立体、更深入的认知。”清华大学参赛队员李炯烨说,尝试真实任务后才发现,仿真模型和真机操作差别很大,以前只盯着参数,现在更明白技术要能落地才有用。为了让学生更贴近产业实际,国先中心(合肥)比赛前搭建智能机器人场景训练平台,联合组委会提供专业辅导,并组织参赛团队开展“企业一日行”,走访零次方、柔性科天等企业,让学生实地了解企业的技术诉求、生产流程和人才标准,逐步成长为符合行业需要的复合型人才。

以赛促研,破解技术转化“关键堵点”。人形机器人不少核心技术常陷于“实验室里好用、实际场景无用”的困境,本次赛事则以实战为“试金石”,推动技术从理论走向应用。

比赛现场,五大创新赛项覆盖Kuavo、Roban、Aelos大中小三类双足机器人尺寸,同时,将具身智能、开源鸿蒙等前沿技术嵌入具体任务。无论是在模拟工厂中跨越碎石路的动态避障,还是在家庭场景中的NFC识别与智能配送,参赛团队都在真实场景中检验技术稳定性与适配性。比赛同期举办的主论坛与分论坛,更成了技术攻关的“思想加油站”,院士专家、行业领袖齐聚一堂,助力加速破解人形机器人领域的“卡脖子”问题。

以赛促产,构建协同发展“生态闭环”。合肥能承办此次高规格赛事,缘于其坚实的产业底气。目前,合肥已集聚170余家机器人产业链企业,构建起以科大讯飞(“大脑”)、中科深谷(“小脑”)、零次方(整机)为代表的“大脑—小脑—核心部组件—本体”完整生态,为赛事成果落地提供了肥沃土壤。

“赛事不是终点,而是成果转化的起点。”国先中心(合肥)机器人事业部负责人孙丹丹介绍,赛后将紧盯优胜团队,与技术强、有落地潜力的团队持续对接,帮助其通过天使投、种子投以及科大硅谷等孵化平台快速落地,加速实现人形机器人从“赛场”到“市场”的跨越。

从精准培育人才,到推动技术落地,再到完善产业生态,合肥正通过赛事激发创新活力、选拔优秀人才,同时依托扎实的公共服务平台、开放的应用场景以及有力的政策支持,打造从“技术突破”到“产品落地”再到“产业集聚”的完整闭环生态。

转载于:安徽日报