“金娃娃”如何引得来、抱得住

合肥市打造“创投城市计划”2.0版,建设“资本+创新+场景+政策”一站式全要素服务平台;芜湖市围绕十大新兴产业25个优势细分领域,系统绘制产业链图谱;滁州市成立滁商总会,壮大招商“合伙人”队伍,链接更多优质招商资源;蚌埠市第一次以“按薪定才”的方式,为首批45名产业高层次人才兑现安家补贴320余万元……

今年以来,为适应招商引资、招才引智新形势,我省各地正创新“双招双引”打法,通过壮大产业链、创造新场景、营造好生态、全程“陪伴跑”、留心而留人等方式,招引更多“金娃娃”项目和高技能人才。

从拼政策“优惠”

到看产业布局

短短5年间,约40家半导体设备及材料企业在浦口—南谯省际毗邻地区新型功能区落户、投产,2024年产值已超50亿元,集群获批安徽省中小企业特色产业集群。“滁州及周边区域已形成半导体产业集群,配套能力强。工厂建设在这里,既紧邻南京、滁州等地客户,还可以搭乘同类型企业‘顺风车’,在冷冻车送料、特种气体运输等方面分摊成本。”安徽亚芯微电子总经理秦章森告诉记者,滁州智能家电家居、仪器仪表等产业对芯片需求量大,在此落户的企业发展机会更多。

以长电科技、南大光电、惠科光电、立讯精密等企业为龙头,滁州已形成以半导体封装测试、电子特气等高纯材料、电子元器件为主导,新型显示、LED照明等协调发展的较为完善的半导体产业链,链上企业100多家。这无疑给正在寻找“婆家”的半导体相关企业创造了良好的“落点”。

2024年以来,国家层面相继出台《关于规范招商引资行为促进招商引资高质量发展的若干措施》和《公平竞争审查条例》,意味着地方在招商引资中拼税费、用地等各类政策优惠已难以为继,传统招商引资模式转型迫在眉睫。

“龙头企业大规模产能布局放缓,长三角地区重点发展产业同质化较为明显,过去合肥的国资引领‘以投促引’模式优势不再显著。”合肥市投资促进局相关负责人说,自己一直在思考,不拼“优惠”拼什么?“双招双引”向何处发力?

今年4月我省发布的《安徽省人民政府关于推动新兴产业“双招双引”和产业培育提质增效(2.0版)的意见》为这一困惑找到了发力点。意见提出了创新精准招引新模式,包括并购招商、链式招商、资本招商、场景招商、专业招商等。各地也积极出台加强和改进招商引资工作的系列措施,其中,链式招商、产业集群招商成为重点。

新形势、新规定意味着新机遇。滁州市健全先进光伏和新型储能、半导体等“8+3”产业链“链长制”及工作专班机制,通过编制产业图谱靶向定位、“点对点”拜访锁定目标、举办对接活动搭建平台等,着力引进一批产业链“补强延增”项目。今年以来,新引进项目中,“8+3”产业链项目300个、占比90.1%。

招商干部、企业家们表示,投资首先考量产业布局的合理性和产业配套的便利性,其次是资源禀赋与市场空间,最后才是优惠政策,“建议强化全省‘一盘棋’理念,构建‘大招商’格局,从制度层面加强对重点产业布局的规划引导,这一点至关重要。”

从“优惠提供者”

到“生态构建者”

今年初,为推动云洲智能快速落地,合肥市投资促进局帮助项目围绕巢湖、天鹅湖打造无人船应用场景,协调解决融资、选址、泊位等关键问题,为其举办专场场景挖掘和产业链对接活动,并推动市产投、建投、省铁路基金联合投资,推动项目快速开工。

我省已有一些地方在与沪苏浙的合作中,共同组建投资公司和基金来借力招商。如浦口、南谯设立南浦合作园区和产业基金,共同招商,收益按比例分成;中新苏滁高新区由苏州工业园区、滁州市政府合作成立开发公司,前者主导招商引资、产业培育,引入先进的企业服务和城市管理模式,已成为长三角跨省合作的典范。此外,世界制造业大会、中国国际徽商大会以及各地商会、协会,也已成为“双招双引”的新平台。

现在土地、税收、补贴等传统招式不管用、不好用、不让用了,怎样通过生态招商先人一步?

“相比于传统招商关注单个项目落地,生态招商更关注系统性、长期性、价值共创、精准适配、服务导向。”在浙江大学干部教育培训主讲教授周开疆看来,创新生态招商引资模式的核心在于构建价值高地而非成本洼地,通过整合平台、资本、场景、人才、社群、数据等多元要素,打造一个“阳光、雨露、土壤”俱佳的发展生态环境,让企业能够“进得来、留得住、长得好、走得远”。

这就要求地方政府转变角色,从“管理者”和“优惠提供者”转变为“生态构建者”“价值共创者”和“长期伙伴”。

为此,合肥市创新“科技+场景+展会”招商模式,打造“全域场景创新之城”,健全“产业链专班+属地投促部门+科大硅谷+场景公司”全流程一体化招引服务体系。

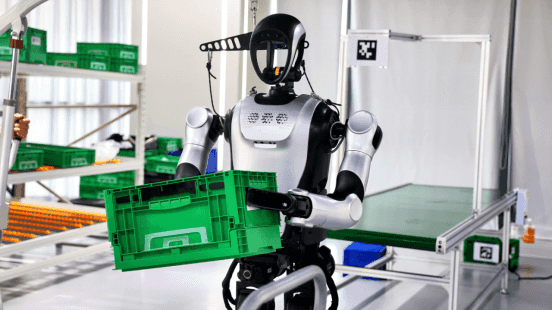

芜湖市聚焦新能源汽车和智能网联汽车、机器视觉、航空航天、文旅创意等优势领域,发布全域智慧城市建设、重点产业转型升级等100多项场景应用机会清单,加速推动从“给政策”到“供场景”、从“拼资源”到“创价值”的战略跃升。

“培育招商引资优良生态,需要集成创新,因地制宜运用好顶格招商、基金招商、以商招商、商协会招商、场景招商等多元方式,构建‘热带雨林’式创新发展生态。”滁州市投促局局长蒲东诚表示,该市今年打造“天使+产业+专项+并购”等多元化、实用型“基金部落”,总规模55亿元。

从给待遇留人

到归属感留心

10月11日,芜湖市发布《支持“鸠兹科创湾”人才集聚发展的若干措施(试行)》。这项被视为“紫云英人才政策2.0”体系重要组成部分的新政,以空前力度打造人才“引育留用服”全链条,构建人才集聚“强磁场”。其中,到芜创新创业的国内外顶尖人才,最高可获1亿元项目经费与股权投资,并叠加300万元购房补贴;各类人才还有安家补贴、个人发展奖励、创业空间、人才公寓、乘车、就医、子女入学等多项实用政策。

“我们是一家人才密集型企业,近70%是不超过30岁的青年,紫云英人才政策解决了我们最头疼的人才稳定性问题。”安徽智质工程技术有限公司常务副总经理王恒兵的感慨,道出了芜湖“以才引企”的深层考量。

栽好梧桐树,引得凤来栖。“如何给人才充分的发展空间、优质的发展平台?如何在人才的认定、评价和服务方面更贴合实际、更符合心意,让人才宾至如归?如何增强人才的认同感、归属感?”滁州市委人才工作局相关负责人的三个问号道出了求才之渴、引才之难。

“虽然职称不够,但没想到在蚌埠能被认定为4类人才。20万元安家补贴拿在手上,有种被认可、被重视的感觉,这感觉很好!”去年才来到蚌埠发展的安徽承禹半导体材料公司技术总监张明文是蚌埠市“按薪定才”的受益人。他说,蚌埠市今年在智能传感产业创新推出“按薪定才”评价体系,是不是人才由企业说了算,激发了企业引才育才内生动力。

连续三年获评“中国最佳引才城市”的滁州市,一方面实施“新时代满天星”人才计划,累计与43家高校、协会建立“人才强市合伙人”关系;另一方面则在人才发展平台打造上出实招,与430多所大学大院大所开展合作,建成南信大金牛湖产教融合园、南农大滁州科教创新园、安大滁州研究院等,全市省级以上创新平台突破400家。

“优越的环境让我能专心搞科研,致力于高端智能传感器国产化。”天长市普力斯特测控技术公司负责人牟恒说。2021年从德国回到天长发展的他已扎根天长。其团队中不少人在天长买房,娶妻生子,成了“新天长人”。

产是才之基,才是产之魂。安徽大学经济学院教授、博士生导师齐美东认为,打好招商引资与招才引智“组合拳”,各级政府要成为“双招双引”创新生态构建者,推进服务型政府建设,不断提升政府服务水平,让创新者专注创新、创业者安心创业;强化“引进一个项目、吸引一批人才、振兴一个产业”的链式发展思路,推动资金、技术、人才等要素有序流动、无缝对接,让人才成长与企业发展有机融合;聚焦人才引进、培育、留用三要素,持续营造识才爱才敬才用才良好生态,持续增强人才的归属感、获得感与幸福感。

转载于:安徽日报

温馨提示:

如有侵权请联系删除邮箱:2942802716@qq.com, 违法和不良信息举报邮箱:hzj@spiderltd.com。下一篇

已是最新文章