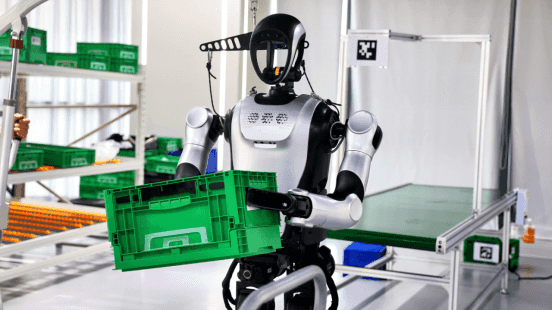

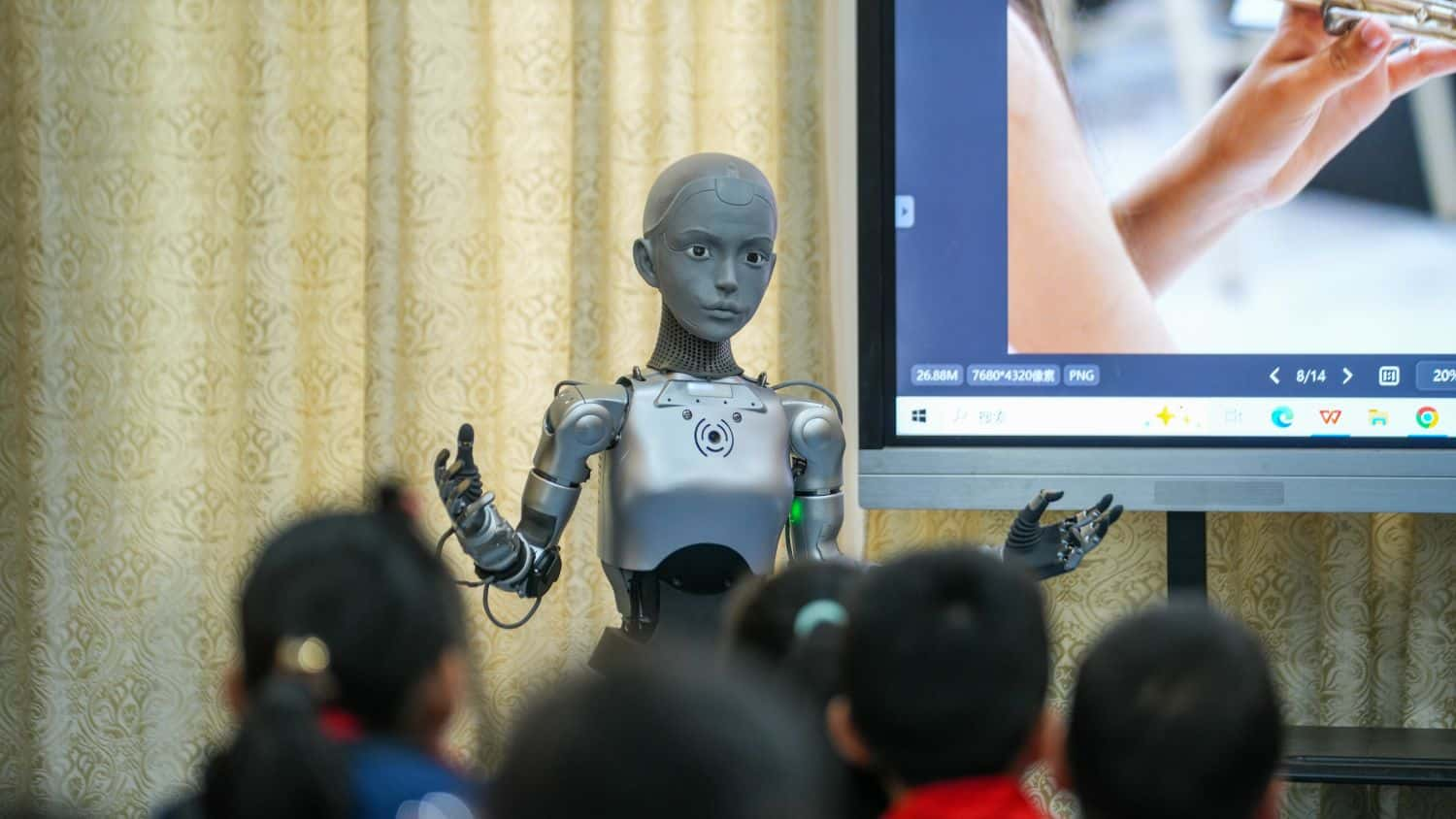

全球首款全尺寸仿生机器人在合肥“开讲”

10月27日,“小安”走进合肥市师范附属小学,它不仅对答如流、启发思路,还能记录评价学生作业、配合屏幕演示教学内容,辅助授课老师为孩子们带来别开生面的科普课程。全球首款进入课堂教学场景的全尺寸仿生机器人,从实验室走向讲台的这一步,不仅是安装上四肢如此简单,背后是合肥本土企业的技术攻坚和政府精准的产业赋能策略。

从展台到讲台

15时30分,近一个小时的科普课程结束,“小安”嘴角上扬,挥手向同学们道别。站在教室最后的梁聪终于松了一口气。他是无论科技的技术负责人,和团队成员一起打造出全球首款进入课堂教学场景的全尺寸仿生机器人“小安”。

在此之前,“小安”已经进行了数不清的测试,毕竟在站上讲台之前,它习惯的是各大展台,只需展示面部灵活的自由度。

无论科技的核心技术团队由中国科学技术大学计算机学院机器人实验室、信息学院的硕博研究生组成。成立两年左右,他们的核心产品是具有高度仿真表情、真实皮肤触感的机器人头部,能够即时模仿人类的表情。而“小安”,是具备手、足、头的全尺寸仿生机器人,这对专注研发机器人头部的无论科技来说,难度不小。

难在哪里?梁聪坦言:“展品机器人通常只需响应简单场景,表情库规模小、行为模式简单;而真实课堂要求机器人要能紧密结合课程内容呈现针对性表情动作。”

真实的教室环境与实验室大不相同:学生众多、场景布置复杂、教师同时在场讲话等因素,都对机器人的交互逻辑提出了全新挑战。“我们已在校园内进行了一周测试,并在公司内部进行了半年的开发测试,”梁聪补充道,“特别是在机器人与大屏幕互动配合这一环节,这是实现产品化教学、区别于展会表演的重要突破。”

1.4米的“机器人老师”

和普遍的人形机器人不同,“小安”的身高为1.4米,这也凝聚着团队的反复斟酌。

“设定为1米4并非随意。”梁聪强调,教育机器人研发的最大难点在于受众是儿童——他们的身高、交互习惯与认知方式都与成人迥异。“无论是语音识别还是表情表达,都必须深度定制,才能确保机器人准确捕捉儿童指令,并以他们能理解的方式回应。”

他举例说明,围绕《设计我们的乐器》这节课,他们对机器人的表情库进行了大量定制化开发。当学生询问打击乐器时,小安会眨眼睛微笑应答,同时配合播放各类打击乐器的演奏视频。这套集成了34自由度同屏部软硬件组件的系统,配合自研的表情生成系统,实现了与儿童的情绪同步。

从2025年4月立项,到10月投入课堂,无论科技用半年时间,完成了“小安”从“展品”到“产品”的跨越。

目前,团队已围绕“小安”开发出一整套学期制的科学课程,为持续教学打下基础。短期内,“小安”主要面向小学四年级科学课堂,未来计划将授课范围扩展至整个小学及初中阶段,并逐步加入艺术、地理、历史等多学科内容。

政府做“中介”协同场景创新与产业链

“小安”的快速落地,是场景创新与产业链协同的一次成功实践。对此,国际先进技术应用推进中心(合肥)机器人事业部负责人孙丹丹坦言:“智能机器人产业面临的最大痛点就是应用场景不明确。”而“小安”在校园内的首次试点,就是基于这一认识,与学校共同探讨出的创新解决方案。

孙丹丹告诉记者,在产业调研中他们发现,教育场景是人形机器人能率先落地的领域。“目前国内虽已有机器人进校园的案例,但多为一次性科普宣传,并未真正融入课程体系,”因此“小安”的使命就是深度融入课程体系,让机器人从“新奇玩具”转变为真正的教学工具。

目标明确,技术研发就交给专业团队来做。通过社会征集,无论科技成为合作企业。但作为初创型企业,无论科技虽有技术,研发资金却并不充足。国际先进技术应用推进中心(合肥)便创新采用“联合研发+收益分成”模式推进。

孙丹丹解释:“考虑到该初创企业的实际情况,我们通过分批支付研发费用的方式减轻其前期投入压力,待项目验收合格后再完成全部支付。”这种灵活的资金安排既降低了企业风险,又确保了项目质量。

待“小安”应用验收合格后,国际先进技术应用推进中心(合肥)计划分批次、分阶段向全市中小学推广。同时,为降低学校采购压力,该中心将采取一次性购买后分批租赁或提供服务的方式,使学校能以较低成本使用机器人开展教学。

这种“政府搭桥”的模式,有效破解了技术团队研发资金不足与先进技术难进校园的双重困境。“这正是我们一直秉持的‘长期主义、抱团取暖’理念的体现。”孙丹丹表示。

除了教育场景,合肥还在进一步将产业链协同效应延伸至更多细分领域,助力本土机器人企业找准差异化赛道,实现“术业有专攻”。

例如,聆动通用深耕物流场景,零次方机器人聚焦家庭与酒店服务场景,中科深谷攻坚地下管网巡检场景,优艾智合基于“一脑多态”的具身智能机器人,则专注于半导体与新能源场景的巡检运维和精密辅料装填等关键环节。

“我们不仅细分企业能力,还整合产业资源。”孙丹丹透露,目前由该中心牵头打造的合肥智能机器人公共服务平台,将整合产业全链条资源,为智能机器人产业的技术研发、概念验证、产品测试、小试中试与推广应用提供专业服务。例如“小安”的仿生表情头与机器人本体衔接,就是在这一平台上成功实现,让全尺寸仿生机器人能在教室中智慧思考、灵活移动,使教学互动更加自然真实。

“我们希望通过‘政府搭台、企业唱戏’的方式,加速未来产业的商业化落地,推动合肥成为智能机器人产业创新策源地。”孙丹丹说。

转载于:合肥在线