合肥打造国际领先商业航天创新枢纽和生态示范区

9月初的合肥,成为全球深空领域的焦点。第三届深空探测(天都)国际会议与首届深空经济与产业发展大会相继召开,400余名国际代表见证了一个新经济概念的诞生——深空经济。

当深空探测实验室首次发布深空资源开发、深空互联网、深空能源等深空经济十大产业方向时,会场里,镜头闪烁,与会者们纷纷举起手机,定格这一重要时刻。这标志着中国深空探测战略正从单纯的科学探索,迈向规模化经济赋能的新阶段。

深空探测的商业化跃迁:从“飞天梦”到“经济圈”

9月4日至5日,第三届深空探测(天都)国际会议在合肥召开。“小行星”成为关键词,牵引全球航天目光。

天体碰撞、星际威胁——曾存在于银幕的想象,正在步入人类的现实视野。

太阳系中悬浮着数十亿颗小行星,它们如同宇宙中的“时间胶囊”,封存着太阳系演化的原始记忆。2024年,联合国正式将2029年定为“认识小行星和行星防御国际年”。它们既是深空奥秘的钥匙,也可能藏匿危机,更蕴含着支持人类未来发展的宝贵资源。

如何预警小天体撞击,守护蓝色星球?更进一步——怎样开采外星资源,助力深空远征?这不仅是科学议题,更是关乎生存与发展的战略命题。

前者关乎人类命运共同体,后者则指向一片巨大的经济蓝海。

深空探测实验室未来技术研究院副院长张天柱强调,地外资源利用意义深远。小行星上的矿产、水冰、气体等,可大幅降低深空探索成本,甚至支持月球基地、火星城市建设。强辐射、微重力等特殊环境,也为生物医药、新材料合成带来革命性场景。目前,全球已有超过百家企业和科研机构竞逐“太空制药”新赛道。

同期举办的首届深空经济与产业发展大会上,深空探测实验室首次提出深空资源开发、深空互联网、深空能源、深空生物、深空运输、深空智能、深空建造、深空旅游、深空安全、深空文化十大产业方向。深空探测实验室总工程师史平彦在深空经济与产业发展大会上阐述,深空经济是太空经济的延伸和扩展,其显著特点是对地外天体资源的开发利用。如深空旅游方面,业内正在加快研制相关产品,深空旅游有望在2040年前后成为现实。

史平彦用“前沿、稀有、探索、多元”概括深空经济的特质——它贯穿技术研发、高端制造、科学探测与商业化服务的全链条。预计2040年,全球深空经济规模将突破万亿美元。

如果说过去的航天活动,其首要价值在于彰显国家综合实力,那么“深空经济”概念的发布,标志着中国太空战略进入了“经营型”阶段。深空探测,正迎来真正意义上的商业化跃迁。

深空经济下的合肥新势力:抢跑深空“黄金时代”

这场汇聚全球深空探测领域顶尖专家的会议,落地合肥并非偶然。

外交部、联合国外空司、国际宇航联合会、亚太空间合作组织、中国首批航天员……重量级嘉宾齐聚的背后,是一座中部城市与深空梦想的紧密握手。

关键答案,藏在2022年。

那一年,深空探测实验室正式落户合肥。这一由国家航天局、安徽省、中国科学技术大学三方共建的国家级平台,总部设在合肥,分部设在北京,从此拉开合肥进军深空的新篇章。

为什么是合肥?中国探月工程总设计师吴伟仁一语道破:“安徽是核聚变、量子技术和深空探测的创新高地。”这里不仅有中国科大的深空科研底蕴,更有跨界融合的创新基因。

如今,商业航天正成为中国航天的重要力量。全国已有超过30家火箭公司、600余家卫星企业。在深空探测实验室总工程师史平彦看来:“商业航天的壮大,为深空经济提供了极强的内在推动力。”

全球也在见证这一变革。2024年2月,美国直觉机器公司的“奥德修斯号”成功软着陆月球,成为全球首家实现这一成就的民营企业。深空探索,正在从政府主导走向“政府牵引+市场参与”的新范式。

合肥精准把握了这一趋势。

中科星图、银河航天、国电高科等龙头企业相继落子,160家产业链相关企业组成了覆盖火箭部件、卫星制造、地面终端、应用运营的完整生态圈。超6000名从业人员,百亿营收规模,勾勒出合肥商业航天的产业轮廓。

2024年9月,合肥高新区获批商业航天省级未来产业先导区,进一步构建起“空天信息产业园+产业基地+研发机构”的空间格局。从研发设计、材料研制,到关键部件制造、星座运营,再到数据应用——一条完整的商业航天产业链正在合肥加速成型。

合肥优势背后的战略打法:不止“造星”更造生态

在深空经济的浪潮中,合肥并没有选择单打独斗,而是以一套精准的“组合拳”悄然构建起自己的竞争优势。

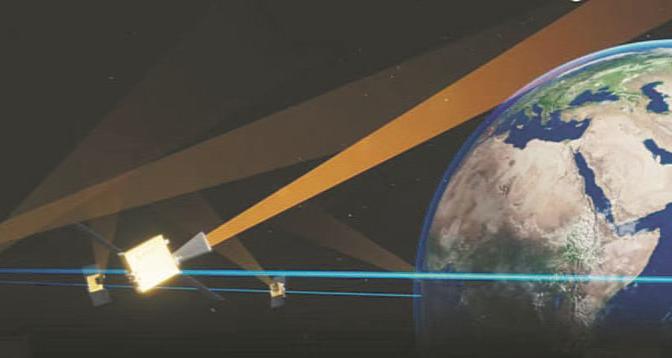

“合肥星座体系”正在从蓝图走向现实。合新闻记者从合肥市空天信息产业链专班办公室了解到,合肥在高、中、低轨全面布局已初步实现:国电高科的“天启星座”一期不久前完成全球组网,成为国内首个低轨卫星物联网星座;昊盛卫星作为国内唯一拥有大量高轨频轨资源的企业,中继星座项目也已落户合肥。未来,合肥还将整合遥感、通信、气象等多类卫星,构建一个高效协同的“合肥星座体系”。

不仅是上天卫星,地面的核心配套也在不断夯实。

从星箭关键部件到卫星应用终端,合肥正在做的,是在延长产业链的同时,增强产业链韧性:星图测控已成为国内商业航天测控首家上市企业;雷图微波的SAR载荷项目正式投产,是全国唯一在轨应用的产业化基地;银河航天作为行业独角兽,正在合肥打造“载荷基地+产业园区”的生态示范;电循环液体小火箭企业星火空间、研制火箭整流罩的梦克斯等企业,也纷纷填补了本地产业链的空白。

这些成果的背后,是一套清晰的“政府引导+资本参与+企业发力”的打法。合肥市空天技术成果转化促进中心主任张晓明透露,该中心也正在推动建设国家级孵化载体和场景实验室,引育一批头部与腰部企业,持续“延链、强链、补链”。

平台搭建与跨界融合是合肥的另一张牌。合肥先后与空天院、北航、北理工等共建11家新研机构,覆盖卫星制造、地面设备和应用服务多个领域。同时深化“车星互联”、星载芯片、量子加密等跨界合作,构建“创新链-产业链-资金链-人才链”四链融合的生态。

真正让产业链活起来的,还有应用场景与金融活水的双重赋能。合肥充分利用“空天地水”全空间优势,开放智能网联汽车、智慧城市、巢湖治理等多类场景。在资金端,省市区联合设立空天信息母基金,联合市场化机构成立3支商业化子基金,总规模86亿元。中国人保在合肥落地了全国首单“空天保”,为产业创新提供风险保障。

各类高能级活动也在合肥密集上演:空天信息大会、中科星图生态大会、沙钢商业航天论坛、中国航天日等会议会展吸引院士、部委、央企和产业链企业超千人齐聚,成为链接技术、场景与资本的关键节点。

眼下,合肥的目标十分明确:依托“低空经济-商业航天-深空探测”的独特路径和高中低轨星座基础,构建一条“布局优化、核心突出、链条完备、生态协同”的全产业链,真正打造出国际领先的商业航天创新枢纽和生态示范区。

城市竞合:中国深空经济的多极崛起

当合肥以“全空间”视野构建深空经济产业生态时,全国多个城市也正凭借自身禀赋,在这条星辰赛道中全速前进。

从北京亦庄的火箭轰鸣,到深圳苍宇天基的静默轨道卫星;从上海闵行的航天产业园,到成都的测控基地——中国商业航天发展呈现多极突破、错位竞争的新格局。

先看北京,作为航天科技集团及各研究院所的总部所在地,这座城市具备先发优势,也意味着北京承担着“国家队”与创新策源的双重使命。

基于此,北京提出了“南箭北星”战略:亦庄专注火箭制造与总装,海淀则发力卫星研制与数据应用。根据《北京市加快商业航天创新发展行动方案(2024-2028年)》,到2028年,北京将建成具有全球影响力的商业航天创新策源地,产业规模达到千亿级。可重复使用运载火箭、卫星互联网等前沿领域成为北京发展的重点方向。

再看上海,依托高端制造底蕴与国际化视野,上海在闵行建设商业火箭产业园,在松江打造卫星与终端装备基地,正在打造“火箭-卫星-终端-服务”全产业链体系。根据《上海市关于加快培育商业航天先进制造业集群的若干措施》,到2027年,上海商业航天产业规模力争达到1000亿元以上。

而“航天动力之乡”西安,依靠航天科技四院、六院的火箭动力研制能力,成为了各大民营火箭公司动力研发基地的首选。包括蓝箭航天、天兵科技、中科宇航、星际荣耀等一大批民营火箭公司都在西安成立了动力研发部门,也诞生了如天回航天等本土火箭动力研发企业。可以展望,西安正在成为中国商业航天的“心脏”——动力之源。

成都则以“建设全国卫星应用标杆城市”为目标,以中电科10所、29所、30所为技术底座,在卫星测控、通信载荷和电子设备领域实力突出。按照《成都市商业航天创新发展三年行动计划(2025-2027年)》,到2027年,成都商业航天及关联产业规模力争达到500亿元。

广东以灵活的市场机制和丰富的应用场景见长,推出《广东省推动商业航天高质量发展若干政策措施(2025-2028年)》,支持卫星星座建设和地面设备研发。

北京夯实“创新策源”,上海聚焦“系统集成”,西安专注“动力核心”,成都突出“测控应用”,广东探索“场景赋能”,而合肥则凭借“全域布局”与“科教协同”,打造出从研发设计、关键制造到星座运营、数据应用的完整生态链。

一场围绕星辰的多维城市竞合,共同推动中国商业航天进入高速发展的黄金时代。多极并进、错位发展的格局之下,是中国深空经济蓬勃发展的最好证明。

转载于:江淮晨报