“智·蜂”微型智能无人直升机填补国内空白

8月7日下午,江淮前沿技术协同创新中心(以下简称“江淮中心”)的一处试验场内,一架如麻雀大小的黑色“直升机”从工作人员的掌心起飞,在嗡嗡“蜂鸣”中模拟侦察任务。

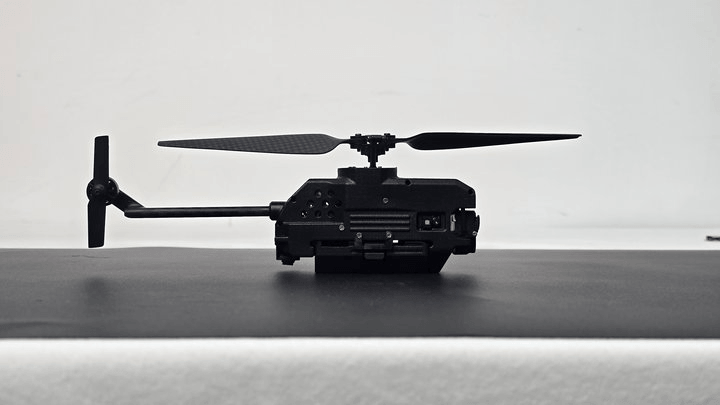

这是江淮中心自主研发的“智·蜂”微型智能无人直升机,这个19厘米长、重量不足100克的“机械蜂”填补了微型智能无人直升机的国内空白。

小体量拥有大智慧,“机械蜂”上演“反差萌”

“竟然这么小!”这是不少人见到“智·蜂”的第一句话。

通体黑色的外观,如直升机的微缩模拟件,主机身比常见的鼠标还要短一截,带上细长“尾巴”也不过19厘米,真的能够“装进口袋”。虽然小,但它却拥有可见光与热感成像、未知场景地图信息重建、自主规划航线、敏感目标自动识别等功能,是当之无愧的微型智能“侦察兵”。

在布满障碍的试验场内,“智·蜂”轻盈起飞,轻巧通过狭窄通道,敏捷穿过泡沫模拟起的障碍墙。流畅地向上跃升、绕行,整个动作行云流水,最终精准地降落在指定区域,其间还完成了悬停、拍照、录像等动作和实用性“主线任务”。“这就是我们叫它‘智·蜂’的原因,它像一个‘机械蜂’,足够聪明和灵活。”江淮中心智能部组件研究院院长助理于新龙表示。

“凭借小而灵敏的优势,它在侦察巡检、抢险救灾、智慧农业等方面拥有其独特价值。”据于新龙介绍,当前,“智·蜂”可在反恐侦察中能隐蔽监视犯罪分子据点,突袭取证,在灾后救援中可钻入危楼管道或窗户执行人员探测任务。此外,还可在狭小空间完成巡检,在农业中可实现精准变量作业,监测作物状态。

麻雀虽小,五脏俱全

“‘小’只是‘智·蜂’的外在,‘智’才是它的灵魂。”于新龙点出了这款无人机的核心竞争力,“它不依赖操作员手动遥控,而是能自己‘看路’和‘做决定’。”

“这依赖于我们开发的视觉定位技术和先进的路径规划算法。”于新龙详细说明。在进入一个陌生的、甚至是无导航信号的室内或复杂废墟环境后,“智·蜂”能通过摄像头实时捕捉环境图像,结合自身运动传感器数据,快速构建出周围环境的简易地图。这意味着在灾后废墟搜索幸存者时,它可以自主钻入危险的狭小空间进行搜索,而无需飞手“手把手”操控。图传链路则确保在2公里范围内,操作人员能稳定接收画面并进行必要的监控或指令干预。

麻雀虽小,五脏俱全。“智·蜂”的这份“智能”,源于其内部高度集成的精密系统,“智·蜂”集成了微型智慧脑、高精度传感器、高性能驱传模块、轻量级算法等多个软硬功能组件。

值得一提的是,“智·蜂”并不像常规无人机拥有4个“翅膀”,而是头“顶”一根“竹蜻蜓”的单旋翼结构,使其飞行噪音仅有常规无人机的60%左右。“这种低噪音使其更具有隐蔽性。”于新龙表示。

如今,这项成果即将率先应用于农业领域。

转载于:合肥晚报

温馨提示:

如有侵权请联系删除邮箱:2942802716@qq.com, 违法和不良信息举报邮箱:hzj@spiderltd.com。下一篇

已是最新文章